Nació el 15 de septiembre de 1914

Fue Premio Cervantes, autor de ficciones fundamentales y dejó el legado de los diarios de su amistad con Borges.

Coincidencias del almanaque le tocaron a ABC. Contemporáneo de su gran amigo Jorge Luis Borges, maestro mayor de obras de la literatura argentina, su vida transcurrió al calor, y bajo la sombra, de esa figura enorme a pesar de haber creado él mismo una narrativa contundente con títulos imprescindibles – La invención de Morel, El sueño de los héroes y Dormir al sol. Y el centenario de su nacimiento continúa inmediatamente al de otra figura emblemática de las letras nacionales, Julio Cortázar, homenajeado hasta el vértigo.

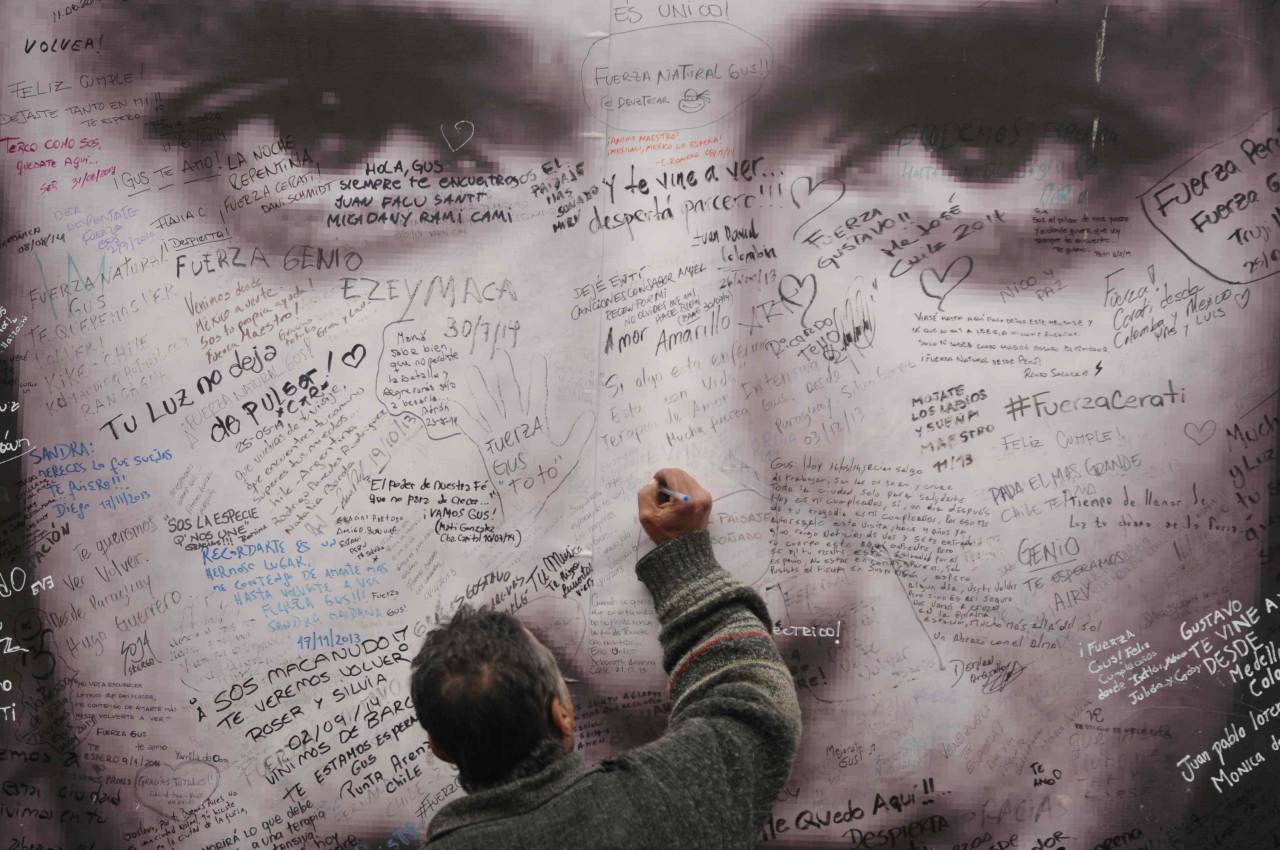

Sin embargo, en la biografía de Adolfo Bioy Casares, nacido el 15 de setiembre de 1914 en la alcurnia de una familia de estancieros, y muerto el 8 de marzo de 1999, tan luego en el Día Internacional de la Mujer, con 84 años, al cabo de una vida dedicada con énfasis desmesurado a la literatura, se amontonan más datos de los que puedan acomodarse en una enciclopedia convencional. En desorden de aparición: en 1990 le otorgaron el Cervantes, máximo premio de las letras hispanoamericanas; tuvo dos seudónimos compartidos con Borges – H. Bustos Domecq, el más famoso– bajo el que sellaron algunos magistrales cuentos policiales. De hecho, en la imagen de esta página resuena la película Invasión, dirigida por Hugo Santiago y cuyo guión escribió con Borges.

Fue un artesano del género fantástico –en su obra cuentística, con títulos como “La trama celeste” y “El lado de la sombra”–, que transitó acompañado de fantasmas, monstruos e invenciones tridimensionales con una precisión narrativa cincelada hasta la perfección; en 1940 se casó con la hermana de la enfática Victoria Ocampo, Silvina, con quien mantuvo un matrimonio a toda prueba que no desbarrancó por las persistentes infidelidades de Bioy: los unía un amor más allá de las convenciones; tuvo una hija, Marta, que murió quince días después de Silvina en un accidente de tránsito en la avenida Las Heras, y un hijo, Fabián, al que reconoció cuando ya era un adulto. Justo él, que en sus Memorias publicadas en 1994 dijo ser “el último Bioy”, sembró las ramas de un árbol genealógico que desató grandes litigios judiciales.

No es la única zancadilla que le hizo el destino. En 2006 se publicó su Borges, esa obra monumental que reúne en 1600 páginas parte de sus diarios inéditos curados por el estudioso Daniel Martino. Ese volumen reveló a Bioy como un memorialista excepcional, más allá de las adhesiones y debates que surgieron a partir de la aparición del libro. No sólo es la cartografía de una amistad, con el diálogo que comenzó en 1931 en la casa de Victoria Ocampo y se prolongó por décadas, sino también un mapa de lecturas, autores, personajes y hechos que atravesaron las inquietudes y obsesiones de Borges y Bioy con una alta dosis de ironía, mordacidad y franqueza políticamente incorrectas. Esa proximidad confesional entre ambos se resume en una frase que encabeza muchas de las entradas en sus diarios y que ya ingresó en la mitología de la literatura argentina del siglo XX: “ Come en casa Borges ”, en verdad tomada de las Conversaciones con Goethe, de J.P. Eckermann.

Sería injusto e imprudente limitar el legado literario de Bioy a la estela de las olas arrebatadas que provocaron sus diarios (aunque aún hay miles de páginas inéditas). Sus Obras Completas comenzaron a reunirse a partir de 2012 en tres tomos, que publicó Emecé. Por estos días se están relanzando sus títulos en ediciones de bolsillo. El centenario también traerá la novedad de la exposición “El lado de la luz, Bioy fotógrafo”, que se inaugurará el 28 de setiembre en el Centro Cultural San Martín, donde los visitantes podrán aproximarse a esa faceta desconocida de Bioy, la de fotógrafo, con imágenes desconocidas y reveladoras tomadas por el escritor a su familia y a la crema cultural de Buenos Aires entre 1958 y 1971, las cuales serán reunidas en un catálogo. Los lectores podrán asomarse a parte de ese material y a fragmentos inéditos de sus cuadernos de fotógrafo, en los que reflexiona sobre este arte que lo apasionaba, en la edición especial que la Revista Ñ publica mañana.

Muchas de esas fotografías fueron tomadas en su departamento de Posadas 1650, en el barrio de Recoleta. Ese piso fue testigo de un desfile incesante de personalidades relevantes de la vida cultural argentina y hogar de Los que aman, odian (título de la novela que Bioy escribió junto con su esposa, Silvina).

Quizás para eso sirvan también los centenarios: para recuperar del olvido las imágenes, dichos y textos de un argentino exquisito, dandy seductor y narrador universal.

Últimos años en Recoleta: Bioy según su nieto Florencio

El autor de “La invención de Morel”, novelista, abuelo y casanova

|

| Siempre cerca de La Biela. Adolfo Bioy Casares, de paseo con Florencio. |

Alejandra Rodríguez Ballester

Casado con Silvina Ocampo, amigo y colaborador de Borges, obsesivo y puntilloso escritor de diarios, en esa intimidad en la que día por medio Borges estaba a la mesa –“come en casa Borges”, según dice en su libro–, Adolfo Bioy Casares escribió un capítulo crucial de la literatura argentina. En 1954, luego de un paréntesis del 10 de julio al 24 de noviembre en el que se consigna: “Bioy Casares en Europa” , se puede leer, el 30 de noviembre: “Borges mira dormir a mi hija Marta (de cuatro meses y medio) y comenta: ‘Su actividad mental será superior a la de Oliverio Girondo, a la de Aristóteles’” . Borges era el padrino de Marta, cuyo nacimiento coincide con ese paréntesis en el Borges. Su madre biológica, María Teresa, amante de ABC, había viajado a Nueva York para tener a la niña, que luego sería adoptada en Francia por Silvina. De esa intimidad habla hoy con Clarín Florencio Basavilbaso Bioy, el nieto mayor de los escritores, quien se quedó con su abuelo tras las muertes de Silvina, a fines de 1993, y de su hija Marta, veinte días después, víctima de un accidente. Florencio cuenta cómo fue la vida con Bioy y Silvina y el tembladeral de intereses que se desató luego de la muerte de su abuelo.

“Vivimos juntos desde el 94 hasta el 99. Él era como un padre para mí. Papá se había separado muy joven de mamá. Teníamos una relación de hombre a hombre; para él, yo era como su sucesión. Como le gustaba tanto el campo me contaba las historias que había vivido desde chico. Jamás me retó, era muy difícil sacarlo de sus casillas”. Cercanía, afecto y complicidad por parte de Bioy es lo que recuerda el nieto de su etapa adolescente. “Él me apañaba y me cubría en todo, me enseñaba y explicaba. Cuando le dieron el Cervantes, le saqué el auto sin permiso y se lo llevó la Policía. Tenía tanta vergüenza que lo evitaba. Pero justo él se cayó, lo operaron y fui a visitarlo al sanatorio. Cuando me vio se mató de risa, me dijo ‘papanatas’, y me contó que él también le había robado el auto a su madre para ir al teatro a ver a las coristas. Estaba enamorado de una y apareció en el teatro con un ramo de flores. Ella lo sacó carpiendo y él quedó bastante dolido.” A los 16 años, Florencio se enteró de que Silvina no era su abuela biológica. “Eso me mató; fue la persona más importante en mi vida. Se la pasaba dibujándonos en retratos, enseñándonos piano, guitarra. Cuando hicieron el libro Árboles de Buenos Aires íbamos con ella y Aldo Sessa al Rosedal, a las plazas de la ciudad, y me explicaba sobre las plantas. Lo hacía con su magia, era como otra realidad, para ella los árboles tenían vida, sentían, pensaban, veía figuras donde nadie más las veía. Ella me inculcó el amor por la naturaleza y por las artes.” De la relación entre Silvina y Bioy dice que se veía “admiración y mucho amor”: “Se consultaban todo. Ella me dijo que cuando él hacía sus macanas, le recriminaba pero le decía: ‘yo sé que al final siempre volvés a mí porque soy la única a la que querés’. Ella sufría mucho por eso pero se autoconvencía de que por ese amor que había entre los dos nada los podía separar”.

Marta Bioy también supo de grande, cuenta Florencio, que Silvina no era su madre biológica sino esa señora algo altiva a quien llamaba “madrina”. “Tenían una relación muy tirante. Chocaban mucho con mi mamá, pasaban meses, años de no hablarse. Yo creo que ella sentía un abandono, para ella su madre era Silvina”. , María Teresa se casó pero no tuvo otros hijos. Y no dejó de reaparecer, tras la muerte de Marta y de Bioy. “Ella quería hacer creer que mi abuelo había estado enamorado sólo de ella. Lo que no hizo con su hija lo quiso hacer con nosotros. Creó conflictos. Prefiero no tener relación con ella si mi mamá no la tuvo. Los lugares uno se los gana en la vida”.

U n año antes de morir, Adolfo Bioy Casares reconoció a Fabián, el hijo que había tenido con otra de sus amantes, Josefina Demaría, y que llevó el apellido Ayerza durante casi toda su vida. Florencio dice que ni su abuelo ni su madre le habían hablado de Fabián, que lo supo por los abogados. Lo vio por primera vez seis meses antes de la muerte de Bioy. “Mi abuelo estaba internado, en el Otamendi. Estuve toda la tarde con él y de repente me dijo: ‘Ahora va a venir Fabián’, como preguntándome: ‘¿te querés quedar o te querés ir?’ Y le dije: ‘Buenísmo, dale, así lo conozco!’. Sonrió, lagrimeó, me agarró la mano y me dijo, ‘qué bueno’”.

De la relación con ese tío que surgió de repente, Florencio dice que fue “diplomática, buena,”. Fabián, quien murió en 2006, inició un juicio de colación por la división del campo que Bioy había donado a Marta en vida.

Tras la muerte de Silvina y Marta, ta mbién las ex amantes buscaron protagonismo. “Aparecieron la mamá de Fabián, María Teresa y cualquiera que hubiera tenido algo que ver con mi abuelo. Y él tenía el sí fácil”, recuerda el nieto. Los reclamos de Jovita, la empleada; los de la enfermera; la biblioteca, en manos de las dos familias, son otros nudos de esta saga. Pero más allá de ella, nuevos capítulos de la historia de la literatura esperan en los manuscritos todavía inéditos del gran memorialista que fue Bioy Casares, un tesoro que, a juzgar por el Borges, puede ser incalculable.

Fuente:clarin.com