El arquitecto Michael Graves se manifiesta en

contra de la idea de la "muerte del dibujo manual" y afirma que es una

parte fundamental del proceso proyectual.

Se ha puesto de moda en muchos círculos de arquitectura declarar la

muerte del dibujo. ¿Qué le pasó a nuestra profesión, y a nuestro arte,

para causar el supuesto fin de nuestro medio más contundente para

conceptualizar y representar la arquitectura? La computadora, por

supuesto. Con su tremenda capacidad para organizar y presentar datos, la

computadora está transformando todos los aspectos relacionados con el

trabajo de los arquitectos, desde abocetar las primeras impresiones de

una idea hasta crear complejos documentos de construcción para los

contratistas. Durante siglos, el sustantivo “dígito” (del latín,

“digitus”) se definió como “dedo”, pero ahora su forma adjetival,

“digital”, se relaciona con datos. ¿Nuestras manos se están volviendo

obsoletas como herramientas creativas? ¿Están siendo reemplazadas por

máquinas? ¿Y dónde deja eso al proceso creativo arquitectónico?

En

la actualidad, los arquitectos normalmente utilizan el software de

diseño asistido por computadora con nombres como AutoCAD y Revit, una

herramienta para “modelado de información para la edificación”. Los

edificios ya no sólo se diseñan visual y espacialmente; se

“computarizan” a través de bases de datos interconectadas.

Ejerzo

la arquitectura desde el año 1964, y mi estudio no está inmunizado.

Como la mayoría de los arquitectos, en nuestra rutina usamos éste y

otros programas de software, especialmente para los documentos de obra,

pero también para desarrollar diseños y hacer presentaciones. No es algo

intrínsecamente problemático, salvo que sea sólo eso.

Por

muy impresionante que llegue a ser la tecnología, la arquitectura no

puede divorciarse del dibujo. Los dibujos no son únicamente productos

finales: son parte del proceso de pensamiento del diseño arquitectónico.

Los dibujos expresan la interacción de nuestras mentes, ojos y manos.

Esta última aseveración es absolutamente crucial respecto de diferencia

entre los que dibujan para conceptualizar la arquitectura y los que usan

la computadora.

Por supuesto, en ciertos aspectos, el

dibujo no está muerto: hay un enorme mercado para el trabajo original de

arquitectos respetados. He tenido varias muestras individuales en

galerías y museos de Nueva York y otras partes, y mis dibujos figuran en

las colecciones del Metropolitan Museum of Art, del Museo de Arte

Moderno y del Cooper-Hewitt. ¿Puede, empero, el valor de los dibujos ser

el de un objeto de colección o una linda imagen? No. Al hacer cada

dibujo, tengo un verdadero propósito, ya sea recordar o estudiar algo.

Cada uno es parte de un proceso y no un fin en sí mismo. Personalmente,

no sólo me siento fascinado por qué deciden dibujar los arquitectos sino

por aquello que deciden no dibujar.

Llevo décadas afirmando que el

dibujo arquitectónico puede dividirse en tres tipos a los que yo llamo:

el “boceto referencial”, el “estudio preparatorio” y el “dibujo

definitivo”. El dibujo definitivo, el último y más desarrollado de los

tres, en la actualidad es casi universalmente producido en la

computadora, y está bien. Pero, ¿y los otros dos? ¿Qué valor tienen en

el proceso creativo? ¿Qué pueden enseñarnos?

El boceto

referencial sirve como diario visual, un registro de los descubrimientos

que hace un arquitecto. Puede ser tan simple como una anotación

taquigráfica de un concepto de diseño o puede describir detalles de una

composición más grande. Podría inclusive no ser un dibujo relacionado

con un edificio o un momento en la historia. Es probable que no

represente la “realidad”, sino que más bien capture una idea.

Estos

bocetos son, por ende, intrínsecamente fragmentarios y selectivos.

Cuando dibujo algo, lo recuerdo. El dibujo sirve para recordarme la idea

que me llevó a registrarla en primer lugar. Esa conexión visceral, ese

proceso de pensamiento, no puede ser replicado por una computadora.

El

segundo tipo de dibujo, el estudio preparatorio, forma parte

normalmente de una progresión de dibujos que elaboran un diseño. Al

igual que el boceto referencial, puede no reflejar un proceso lineal.

(El diseño asistido por computadora me parece mucho más lineal.)

A

mí personalmente me gusta dibujar en papel de calcar amarillo, que me

permite ir superponiendo por capas un dibujo sobre otro, tomando como

base lo que dibujé antes y, como dije antes, crear una conexión

emocional personal con el trabajo.

Hay cierto goce en la creación de

estos dos tipos de dibujo que deriva de la interacción entre la mente y

la mano. Esas interacciones físicas y mentales con los dibujos

constituyen actos formativos. En un dibujo hecho a mano, ya sea en una

tableta electrónica o sobre papel, hay entonaciones, huellas de

intenciones y especulación. No se diferencia mucho de la forma en que un

músico puede entonar una nota o en que entendemos subliminalmente una

improvisación de jazz y nos hace sonreír.

Encuentro que

esto difiere mucho del “diseño paramétrico” actual, que permite a la

computadora generar la forma a partir de una serie de instrucciones, lo

cual deriva a veces en la llamada arquitectura amorfa. Los diseños son

complejos e interesantes a su manera, pero les falta el contenido

emocional de un diseño surgido de la mano.

Hace unos años,

estaba sentado en una reunión de docentes bastante aburrida en

Princeton. Para pasar el tiempo, saqué mi bloc para empezar a dibujar un

plano, probablemente de algún edificio que estaba diseñando. Un colega

igualmente aburrido me miraba, divertido. Llegué a un punto de

indecisión y le pasé el bloc. Agregó unas líneas y me lo devolvió.

Empezó el juego. Seguimos para acá y para allá, dibujando cinco líneas cada uno, después cuatro y así sucesivamente.

Aunque

no hablábamos, compartíamos un diálogo sobre ese plano y nos

entendíamos perfectamente. Supongo que habríamos podido mantener un

debate así con palabras, pero habría sido enteramente distinto. Nuestro

juego no tenía ganadores o perdedores, se refería a un lenguaje

compartido. Sentíamos un amor genuino por hacer ese dibujo. Había una

insistencia, a través del acto de dibujar, en que la composición se

mantuviera abierta, que la especulación siguiera “húmeda” en el sentido

de una pintura. Nuestro plano no tenía escala y lo mismo podíamos estar

dibujando fácilmente un inmueble doméstico como una parte de la ciudad.

El acto de dibujar era lo que nos permitía especular.

Mientras

trabajo con mis estudiantes y mis empleados, todos muy avezados en

informática, noto que algo se perdió cuando dibujan solamente en la

computadora. Es análogo a escuchar las palabras de una novela leída en

voz alta, cuando leerlas en papel nos permite soñar un poco, hacer

asociaciones más allá de las frases literales en la página. Del mismo

modo, dibujar a mano estimula la imaginación y nos permite especular

sobre ideas, un buen signo de que estamos verdaderamente vivos.

Traducción: Cristina Sardoy.

|

| IGLESIA SANTI NOME DI MARIA (1961). Fue en su primer viaje a Italia que

Graves comenzó a dibujar lo que veía en las ciudades, entre las cuales

se encuentra este trabajo en tinta (The New York Times y Michael

Graves). |

|

| Añadir leyendaTEMPLOS

DE JUNO Y NEPTUNO, CIUDAD DE PAESTUM (1961). Según Graves, dibujó esta

construcción de frente porque quería ver la proporción de los columnas y

los espacios que se formaban entre ellas (The New York Times y Michael

Graves). |

|

| VIA APPIA. Los dibujos en tinta de Graves muestran edificios dispuestos en un paisaje (The New York Times y Michael Graves). |

|

| SAN PEDRO EN ROMA (1962). Graves explora en este dibujo como dos

columnas crean un marco para la visión de lo que se encuentra detrás. En

este caso, la atención se concentra en la fuente (The New York Times y

Michael Graves). |

|

| DOMUS AUGUSTANa (1961). En esta composición intentó reflejar las ruinas

que permanecían y cómo pudo haber sido el aspecto original del edificio

(The New York Times y Michael Graves). |

|

| SILLA FEDERAL (1977). Al Graves le llamó la atención la tensión entre la

parte plana y la curva de los brazos de la silla, que hace referencia a

cómo la silla se usa y cómo fue fabricada (The New York Times y Michael

Graves). |

|

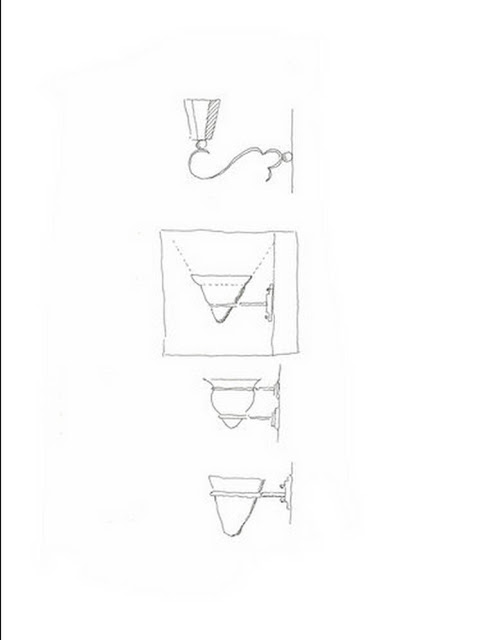

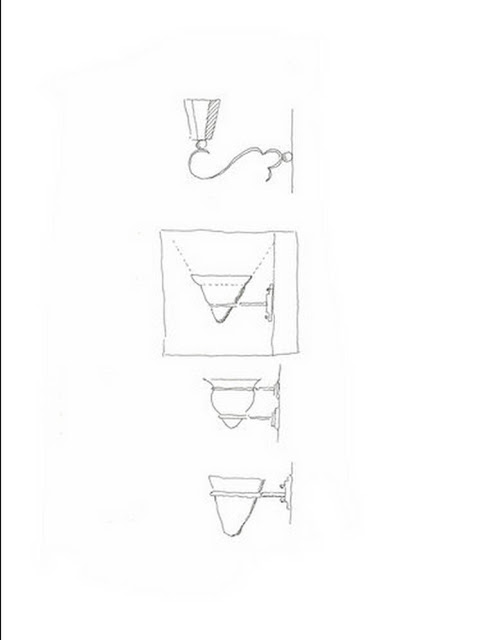

| ESTUDIOS SCONCE. Este tipo de dibujos son usados por Graves como

estudios preliminares, donde realiza detalles o hace esquemas de

incidencia solar (The New York Times y Michael Graves). |

|

| FACHADA SUR DE LA BIBLIOTECA DE DENVER (1991). Con una serie de dibujos,

Graves estudió las proporciones y los colores de esta obra (The New

York Times y Michael graves). |

|

| VIA APPIA. Los dibujos en tinta de Graves muestran edificios dispuestos en un paisaje (The New York Times y Michael Graves). |

|

| PAISAJE DE TOSCANA (2011). Graves representa las lomas italianas basado

en los croquis que ha hecho en sus cuadernos de viajes (The New York

Times y Michael Graves). |

|

TEMPLO DE MINERVA MEDIA (2009). Graves es un entusiasta de la

construcción romana y reproduce cómo lucen las ruinas cuando la luz

incide sobre ellas (The New York Times y Michael Graves)

Fuente: Clarín ARQ

|