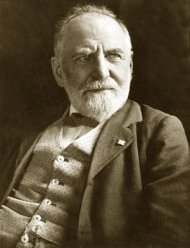

Bernardino Rivadavia

Por Laura Ramos

El radio de las cuatro calles que rodean la Plaza de Mayo,

durante los años 1820 y 1824, cuando la plaza se llamaba De la Victoria y

Bernardino Rivadavia era ministro de gobierno de Buenos Aires, fue

presa de un experimento utópico de índole poética y filosófica, pero

ante todo anticlerical. El obispo provisor Mariano Medrano protestaba

por una suerte de “lujo de libertinaje” que podía verse en las calles y

en los hogares, y denunciaba que “los sacerdotes, pero muy especialmente

los religiosos, recibían insultos, sarcasmos, descortesía, desprecio.”

El escritor anglosajón que firmó el libro Cinco Años en Buenos Aires bajo el nombre de “Un inglés” definió las actitudes irreverentes de algunos jóvenes porteños como “completamente voltairianas

”, haciendo alusión al clima de secularización creciente que se

percibía en la ciudad. Pero también se refería a las ideas del

iluminismo europeo, que influían sobre los estudiantes patricios

incorporados a la universidad recién creada. El padre Francisco de

Castañeda culpaba a los volúmenes iluministas, a los que llamaba “libros

con pasta dorada”, por pervertir a la sociedad. Esas ideas,

puntualizaba, eran difundidas por los petimetres de “botas lustrosas”

que se hallaban ya inmersos en los nuevos ámbitos de la educación

superior porteña. Hispanista, antiimperialista de las mismas resonancias

melódicas de mi padre, Castañeda atacaba en particular a los

publicistas rivadavianos por divulgar en el Río de la Plata las ideas de

pensadores vinculados a las corrientes europeas del siglo dieciocho,

especialmente británicos y franceses. Ya había mantenido antes pleitos

con Juan Crisóstomo Lafinur, al que criticaba por dictar cursos de

filosofía basados en las máximas del sensualismo francés a sus

estudiantes del Colegio de la Unión del Sud.

Estos jóvenes

ilustrados, “cipayos” mucho antes de que Arturo Jauretche y mi padre

popularizaran el término, aspiraban a formar en Buenos Aires clubes

semejantes a las sociedades anglosajonas, que funcionaban como

verdaderas escuelas de acción ciudadana. Por fin, a fines de 1822 el

Estado porteño formó la Sociedad Literaria y la Sociedad de Música.

Estos esfuerzos europeizantes eran vistos con cierta ironía por Un

inglés, que opinaba que la única música que agradaba a los porteños era

la española y la italiana, y afirmaba que la idea de música inglesa los

hacía sonreír.

En su excelente ensayo aún inédito “La historia

en verso. La ‘feliz experiencia’ a través de la mirada romántica de Juan

María Gutiérrez” ( Historia crítica de la literatura argentina

), el historiador Klaus Gallo da cuenta de aquellos “días de ilusiones”.

En su descripción en clave romántica de la experiencia rivadaviana,

Juan María Gutiérrez habla de Buenos Aires como de una Esparta

convertida en una nueva Atenas. Pero Klaus Gallo señala que esa “nueva

Atenas” no era más que una suerte de microcosmos localizado puntualmente

en las cuadras aledañas al centro neurálgico de la ciudad. Así se

refleja en la evocación que hace Tomás de Iriarte sobre un encuentro

entre Rivadavia y el ministro de Hacienda Manuel García: “Un día García

le dijo a Rivadavia: ‘Compañero, ¿por qué antes de venir al despacho no

se pasea Ud por la mañana temprano por los arrabales de la ciudad? ¿Por

qué no visita Ud los corrales de Miserere, el barrio del Alto, la

Concepción, etc, etc?’. Rivadavia, que lo comprendió, dicen que le

contestó con mal talante: ‘Y qué, ¿quiere Ud quitarme la ilusión?´. No

salimos garante de la verdad, pero el chiste se hizo muy popular:

pintaba muy al vivo el fanatismo administrativo de Rivadavia, y la

socarronería característica del Ministro de Hacienda. Hablaba aquél de

la ilusión de sus decretos queridos, y García quería significarle que el

país estaba muy atrasado, y que el tiempo no había llegado todavía de

que sus decretos tuviesen tan pronta e inmediata aplicación como

Rivadavia pretendía. Y García tenía razón, porque saliendo de un radio

de cuatro cuadras de la plaza de la Victoria, que era lo único que de

Buenos Aires conocía Rivadavia, se encontraba uno repentinamente con

otro pueblo, diferente en costumbres, en traje, en idioma, en ideas, en

todo: era un pueblo nuevo, el pueblo de la República Argentina en un

todo distinto desde los límites indicados hasta sus más remotos confines

de la parte central de la ciudad. Esta era verdaderamente europea en

sus hábitos, sus usos, su modo de ver, y discurrir: aquélla era árabe,

abisinia, tártara, semisalvaje; y Rivadavia quería instantáneamente, con

sólo decretos, hacerla europea”.

Fuente: clarin.com

Fuente: clarin.com